電子化したらできないことが増えてしまった

2025.03.01

目次

はじめに

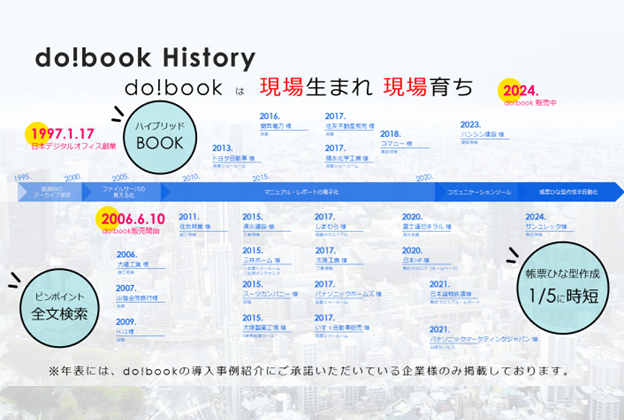

こんにちは、日本デジタルオフィスの社長の濵田です。

会社を創業する前は重工業の工場勤務でディーゼルエンジンの技術スタッフで、まさに現場で育てられた技術者です。

当時はサービスエンジニアで海外出張など飛び回っていたのですが、阪神淡路大震災の被災経験から『現場で役立つIT』を実現するために当社を創業しました。

つまり、私は現場スタッフの血をもったIT屋さんというわけです。

(現場系IT屋さんとでもいうのでしょうか。IT業界にはほとんどいないタイプです)

定期的に現場DX関連のブログを書いてまいりますので、是非ご贔屓賜りますようお願いします。

3回目のテーマは『電子化したらできないことが増えてしまった』です。

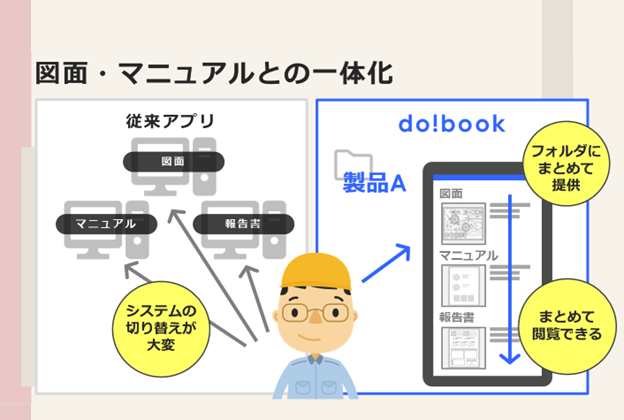

多くの企業様では、まずはペーパレスから始めようということで、現場に配布している図面やマニュアルやレポートの電子化を始めようということでスタートされるのですが、多くの場合、失敗に終わってしまうのが実情です。

現場ではどのような問題が起こっているのか見ていきましょう。

①見たい資料にたどり着けない

ほとんどのアプリはITに慣れたユーザ向けのインターフェイスとなっているため、現場ユーザには操作が難しく使いこなせません。

もちろん講習会は行いますが、習得するのが難しいのが実情です。

現場では、スピードがすべてに優先されるので、操作が難しく覚えないといけないツールは使えません。

②作成したレポートにアクセスできない

紙でレポート作成しているときは、ファイリングするなどで、いつでも関係者は参照することができましたが、電子化すると完了レポートは当然ながらシステムを利用しないと閲覧もできません。

多くの場合、計測結果などは次工程などで参照する必要がありますが、作成したレポートがすぐに閲覧できなければ業務に支障があるケースもあり大きな問題になりかねません。

③管理者がレポート作成状況を確認できない

管理者は自分の組織のメンバーがタイムリーにレポートを作成しているかチェックする必要があります。紙レポートの時は作製後紙が送られてチェックできましたが、電子化すると円滑に処理されないケースが見られます。

特に導入時は、このチェックが大切でこの機能が使えないと、やがて紙レポートに戻ってしますことになります。

④お客様提出用記録の取りまとめに時間がかかる

紙レポートの場合は、プロジェクト単位でレポートがファイリングされ整理されていましたが、電子化されたレポートだけ別管理になります。

その結果、出荷前に提出レポートを整理するのに大きな手間が掛かってしまっています。

この手間をなくすために、折角電子化したレポートをプリントアウトして紙としてファイリングされるなどの無駄が発生しているわけです。

このように電子化する前にできていたことができなくなると、生産性と品質を第一に考える現場では、抵抗なく紙に戻してしまうことになります。

これを実現すれば、紙にもどらない!

『アクセス性を向上』『管理スタッフの業務効率化』

今回は5つの機能をご紹介しましょう

①QRなどアクセス機能:スマートフォンのカメラでQRを読み込んで資料に直行http://honnbunn001

②ハンコ枠だけでワークフロー:帳票にハンコ枠をつくるだけでワークフロー設定可

③ダウンローダー機能:完了帳票はTeamsやファイルサーバに自動ダウンロード

④検索台帳機能:検索条件を入れて作成済の帳票を検索。数値を検索してグラフ描画も対応

⑤共有モードBOOK:図面や手順書など同じ資料を情報共有・意見交換(チェックしたらハンコ押印)

1分動画をご覧ください

QR、リンク、フォルダ、お気に入りなど『多彩なアクセス機能』

<従来の課題>

従来のペーパレスツールはPCに熟練したユーザを前提に開発されたものですが、それをそのまま現場に適用しても使いこなすことはできません。

システムは教育すれば使いこなせるというのは、現場には当てはまらないわけです。様々なアクセス方法を準備して確実に必要な情報にアクセスできるようにしなければ、いずれ現場は紙に戻ってしまいます。

作成中の帳票を見ながら相談することができないと、電子化したことでコミュニケーションが取れなくなることも問題です。

現場ツールはわかりやすさとスピードとコミュニケーション機能が求められるわけです。

<do!bookで解決>

現場スタッフに活用いただくためには、アクセス性が最も大切。必要な情報にスピーディにアクセスできる方法を多数用意することで活用を促します。

<作成時>

①QR、リンクで作成

作業指示書やマニュアルにQRを表示しておくことで、帳票作成に直行することが可能。アプリの教育をしなくても誰でもすぐにご利用いただけます。

②お気に入りから直行

よく利用する帳票はお気に入りに登録。素早く作成開始できます。

<招待、複数ユーザ作成>

例えば広い工場内での安全パトロールなど複数ユーザで同じレポートに書き込んでいくことで作業の効率化を実現します。作成中に相談したい時も、上司や同僚に通知を送って作成中の帳票に招待することも可能。

ハンコ枠だけあれば『ワークフロー』

<従来の課題>

従来のワークフローシステムは欧米文化から生まれたもので、大変難解でワークフローの設定は専門家でなければ到底できないものになっています。

一方で、現場のワークフローは単純明快。押印すべきユーザはあらかじめ帳票にハンコ枠を設けて処理順もわかりやすく表示されています。

100年以上現場では、ハンコ枠を作ることでワークフローを実践していたわけです。

<do!bookで解決>

一般的なワークフローツールは、設定がとても難しく、専門知識がないと設定できません。一方で現場の帳票を見ると、紙ベースでも帳票に異常時処理方法などを記載しハンコに組織や押印日を表示しておけば、いつ誰が承認したか容易に確認することが可能で、そもそもシステム化は不要なのです。

do!bookでは、多段型押印に対応。組織、押印日時分秒、押印者を表示したハンコを押すことで現場型ワークフローを実現。

ハンコ枠だけあればワークフローができるわけです。

完了帳票を自動共有『自動ダウンロード』

<従来の課題>

紙レポートでは作成したレポートはファイリングされ誰でも気軽に参照できますが、電子化すると作成したレポートを参照するだけでもアプリを使って検索する必要があり、そのためだけにアプリのユーザにならなければいけません。

誰でももっと手軽に作成済帳票を見えるようにしたければ、見えなくなるのなら帳票電子化の意味がなくなってしまいます。

<do!bookで解決>

作成完了した帳票は『ダウンローダー』で自動的に設定したTeamsやファイルサーバなどにダウンロードされます。do!bookユーザではない一般ユーザもTeamsやファイルサーバにダウンロードされたレポートを閲覧することで作成レポートの『見える化』を実現できます。(閲覧権などセキュリティはTeamsやファイルサーバの設定に従います。)

レポート作成状況に『検索台帳機能』

<従来の課題>

紙帳票では、帳票毎の台帳が作られることがありました。

その目的は以下です。

1)作成状況を可視化

クレーム報告書など処理ステップが多い帳票では、進捗に合わせて台帳に記載し処理状況を管理

2)状況確認し適切に対応

処理が順調に進んでいるかを管理者が定期的にチェックして問題があれば対応することで放置を防止

3)ノウハウ蓄積

過去の帳票を管理することで、その帳票から得られるノウハウを蓄積・活用を目指す。

単純にレポートを電子化するだけでは、状況管理などは困難となり、貴重な情報をうまく活用できない状況となってしまいます。

<do!bookで解決>

帳票毎に異なる項目で検索し入力値や作成状況をリストで表示するのが『検索台帳』、リストをクリックすると各帳票を表示することも可能です。

活用例をご紹介しましょう。

1)承認状況をリストで確認

押印が多い資料などは、

①承認有無で検索します。

②検索結果のリストに押印枠を設定すれば、処理状況を一目で確認可能です。

2)作成状況管理

管理者が定期的に部下が作成した帳票をチェックし、問題があれば適宜指導します。

3)管理項目の時系列チェック

温度などの計測値の遷移を検索し、検索台帳内にグラフ表示し確認することも可能です。

関係者で書込・意見交換『共有モードBOOK』

<従来の課題>

]現場では、図面は見るだけのものではありません。

例えば紙の図面を製品とともに各工程に送られていき、各工程でチェックや次工程へのメモなどを書き込んでいきます。

書き込んだ情報は、品質記録として保管する必要もあり、電子化が難しいというのが実情です。

このような利用方法は、通常の帳票電子化ツールではこのような利用は想定されておらず、電子化の大きな障害となっています。

<do!bookで解決>

do!bookの帳票には以下の2つのモードをご用意しています。

①機密BOOKモード

作成ユーザと招待されたユーザだけが閲覧できるセキュアなモードです。

②共有BOOKモード

アクセス権を持ったユーザは同じBOOK上に誰でも書き込むことが可能です。

工程に合わせて担当者が同一BOOKに寸法チェックをペンで書き込んだり、数値や文字、写真貼付け、ハンコなどを押印していくことで、各工程の記録をまとめて品質記録として保管することができます。

1分動画をご覧ください